来源:中国民族建筑研究会 作者:余汇芸 余承平

作为徽州古建筑彩绘的重要组成部分,位于建筑入口区的彩绘门神,地位特殊,不仅具有较高的艺术审美价值,还承载了徽州丰富的文化内涵和地域特征,以及每个家族(庭)对未来的美好期许。本文将基于对徽州地区现存传统建筑彩绘门神的调查,从艺术形象设计、材料选择、制作技艺等角度对彩绘门神工艺进行分析,为徽州地区彩绘门神保护与传承研究提供参考。

大门是连接人居环境与外界的关键部位,一直深受徽州人的重视。在笃信风水的徽州先民看来,大门不仅能体现屋主的身份地位,还具有某种神秘力量,故徽州人不仅会着力妆点大门,还偏好将某些“象征”艺术运用于门的装饰中以求趋吉迎祥,彩绘门神就是其中一种。其是由画工及家族成员精心挑选素材,通过多种工序,以油漆绘制于大门上所成。既美观耐用,又满足了先民避邪迎福的需求,还能有效的保护大门免受外部环境侵蚀。由于绘制者不同、建筑所属的家族背景不同、地域环境不同,这些绘制在门板上的门神与普通纸质门神在审美和实用方面均有很大不同,其不仅是一种普遍化的传统习俗,在造型、技艺方面还承载了很多独特的地域和家族文化,值得深入研究。

徽州地区彩绘门神现状

通过调研,笔者发现徽州现存的彩绘门神数量较少,亟待保护。最知名的莫过于绩溪龙川胡氏宗祠仪门上的彩绘门神,其它还有歙县许氏支祠、三阳街洪家大祠堂、棠樾村鲍家祠堂、昌溪周氏宗祠、黟县西递“追慕堂”、南屏叶氏宗祠、叶氏支祠、徽州区呈坎村罗东舒祠、绩溪紫园彩绘门神等。这些门神多绘制于祠堂仪门之上,其地位之高可想而知。这些彩绘门神中有些为明清保存至今,有些为后世修复或重新绘制,新旧不一、良莠不齐,相比较而言,那些明清遗存者虽部分油漆剥落,但线条流畅、人物造型生动,后世修复者却有一部分存在粗制滥造的现象,绘制水平低且不符合建筑的历史属性,不仅人物形象怪异,还几乎丢掉了传统门神画的所有细节,对古建筑(特别是古代宗祠建筑)来说,这样的修复如同破坏!基于此现状,笔者对现存彩绘门神进行了调研,下文将从门神造型及制作工艺两方面进行分析,为彩绘门神的保护及工艺传承提供参考。

徽州地区彩绘门神造型分析

我国传统的门神类别主要有武将类、驱邪类、祈福类、宗教类、文官类,笔者基于现已调查到的资料,通过与传统门神画的比对,总结出徽州地区现存彩绘门神造型主要有以下几种:

1

武将类

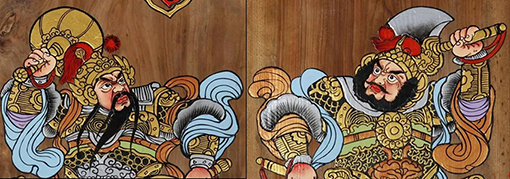

此类门神在徽州最为常见,人物形象主要有秦琼和尉迟恭,关羽和张飞。如绩溪龙川胡氏宗祠,建于明嘉庆25年,清光绪4年重修,属于家族祭祀祖先和先贤的场所。该祠堂仪门所绘即为秦琼和尉迟恭(后人修复),立式,一扇一神,八分面对视,秦琼(白面凤眼、五绺须)在左,尉迟恭(红脸、怒目圆睁、虬须浓眉)在右,均顶盔贯甲、束带皂靴,佩弓挂袋、背插靠旗、手持大刀——兵器与传统门神画不同,据当地人称是为了体现民族英雄胡宗宪的英雄气概。又如南屏叶氏宗祠,其为叶氏家族祭祀祖先和先贤的场所,门神(后人修复)形象与胡氏宗祠所绘略有不同,秦琼和尉迟恭均手握长杆锤金瓜,坠珠系缨,护卫仪式感更强。

2

驱邪类

民间多为神荼(手持长棍)郁垒(手持霹雳戬),最初形象凶悍狰狞,宋代之后逐步演化成现实将军模样,如《燕京岁时记》内所载:“门神皆甲胃执戈,悬弧佩剑,或谓为神荼,郁垒,或谓为秦琼、敬德。其实皆非,但谓之门神可矣。”徽州现存的古建多为明清建筑,大门上的彩绘门神经又经过多次修补,流传至今与秦琼、尉迟恭形象几乎没有多大差别,有些只是在面部造型方面略有差异,或象征性的在门神旁边写上“神荼郁垒”四字,如歙县许村许氏支祠彩绘门神,除面部结构及腰间所挂兵器略有不同外,神荼郁垒均一手持长戟,一手捧如意,身后披帛扬起,颇有腾云驾雾之感。

3

文官类

此类门神主要有天官、诸葛亮等文官形象,寓意中举、升官,在徽州较为少见。现已调查到的只有黟县西递“追慕堂”大门彩绘(后人修复)属于此类。“追慕堂”建于清朝甲寅年间,为胡贯三追思慕念祖父丙培公,父亲应海公一生崇文尚义,乐善好施而建。仪门所绘两位门神均白面美髯,慈眉善目,头戴官帽,身着朝服,一手捧象牙笏板,一手持吉物,雍容华贵。

以上几类彩绘门神,在构图上均采用对称式,均衡饱满且主次分明,人物形象均为有胡须的男性,头大肩宽腰粗,服饰上的图案多有莽纹、兽首、花卉等,并装饰以锯齿纹、鱼鳞纹、如意纹等有序花纹。在人物造型及兵器选择方面,不同的家族背景对门神形象均有一定影响。

在调查中也发现了一些其他类型的门神,如歙县昌溪周氏宗祠大门彩绘(后人修复),两位门神均面部无须,头戴球冠,背插靠旗,下着腿裙,身后飘带,分明女将形象,而周氏宗祠建筑为明代徽派古建筑,明清徽州地区宗法制度森严(女性一般不允许进入宗祠),在宗祠大门上绘制女将形象与其历史背景不太相符,有待考证。此外,在调查中还发现一些后世修复的彩绘门神存在明显错误,如南屏叶氏支祠,误将秦琼尉迟恭左右位置绘制错误,与传统不符。

徽州地区彩绘门神制作工艺分析

除了在人物造型方面有。通常情况下徽州地区“彩绘”根据制作工艺可分为无地丈层和有地丈层两类。

1

无地丈层彩绘工艺程序

(1)打底:方法有三种,其一,生漆加瓦灰、小粉调匀,找平,打磨至光滑。光油加石膏粉搅拌均匀,同时加入少量水调制。老粉(白土)加胶水,为使之更加牢固,可加入少许光油,不加也可。第二遍以白土加胶水再刷时,胶水的浓度要低于第一遍。至少重复两次,打磨平整。

(2)调色:颜色胶的调配所使用的胶水一般为骨胶,彩绘颜料都是矿物颜料,颜色的深浅均凭师傅根据经验放入矿物颜料的多少来定。

(3)绘画:先打样或覆稿,技术较高者以炭条和淡墨直接绘制图案于木门上,绘画顺序为先里后外、 先小后大、 先浅后深。使用退晕时,在退晕处则需先深后浅;刷色完成后,为使图案突出,拉黑、白线与金边;在绘画全部完成后,在彩绘表面再刷罩胶矾水或光油。

2

有地丈层彩绘工艺程序

(1)做地丈层:地仗层常用材料为猪血(血料)、砖灰、熟桐油(灰油)、麻纤维等,此为明清时期才出现的一项建筑新工艺。先对木门进行处理,斩砍见木,丝缝,下竹钉,汁浆,动灰,捉缝灰,通灰,使麻,磨麻,压麻灰,中灰,细灰,磨细灰,钻生油。

(2)油漆施工:用“手皮子”(皮子板)将调制好的血料腻子均匀攒刮在生油地上。血料腻子干燥后,用砂纸打磨平整,再用彩丝头将光油搓在饰面上,最后用油栓横向蹬开,垂直顺平。头遍油干燥后,用光油腻子找补平顺,打磨光滑。同头道光油做法搓顺后道光油成活。

(3)调色:同无地丈层彩绘,以清漆熬化矿物颜料。

(4)绘画:待天气晴好数月无阴雨天时开始绘制,先以沥粉(自制压挤包)勾出粗细不等的线,待干透后用调制好的颜料上色,待干透一个月后再以透明清漆刷一到两遍完工。

综上所述,徽州地区的木板彩绘门神是徽州传统建筑艺术的一个重要组成部分,是徽州古建筑不可分割的一部分,更是这些古建筑给参观者留下的第一印象,其在一定程度上反映了建筑从属者们的身份地位以及当地的历史文化背景,经过漫长的历史再创造,沉淀着徽州人民丰富的精神情感和美好寄托,反映了独特的地域特色,对其的保护修复应基于其独特的传统形象、用色习惯和制作工艺进行,切不可让修复变成破坏!

作者:余汇芸,余承平 黄山学院建筑工程学院

中国民族建筑研究会非遗文化与书画艺术专业委员会

中国民族建筑研究会非遗文化与书画艺术专业委员会